高血压是心脑血管疾病最重要的危险因素,也是我国心脑血管疾病死亡的主要原因。高血压对心、脑、肾、血管等靶器官的损害是直接的、长期的、进行性的,因此,控制高血压是防治心脑血管疾病的关键所在。

高血压:无声的杀手

高血压,也被称为高血压症,是一种常见的慢性疾病,其特点是动脉血压持续升高。高血压是心血管疾病的主要危险因素之一,包括心脏病和中风。尽管高血压被称为“无声的杀手”,因为它通常没有明显的症状,但它对健康的影响是深远的。

高血压的定义:

在医学上,高血压通常定义为收缩压(心脏收缩时的压力)持续在140毫米汞柱(mmHg)以上,和/或舒张压(心脏舒张时的压力)持续在90毫米汞柱以上。正常血压通常被认为是收缩压低于120 mmHg,舒张压低于80 mmHg。

高血压的风险因素

1. 年龄:随着年龄的增长,患高血压的风险增加。

2. 家族史:如果家族中有高血压的病史,个体患病的风险更高。

3. 不健康的饮食:高盐、高脂肪的饮食会增加高血压的风险。

4. 缺乏运动:定期的体育活动有助于降低血压。

5. 肥胖:超重或肥胖会增加心脏的负担,导致血压升高。

6. 吸烟和饮酒:烟草和过量饮酒都是高血压的危险因素。

7. 慢性疾病:如糖尿病和肾脏疾病,都可能引起或加剧高血压。

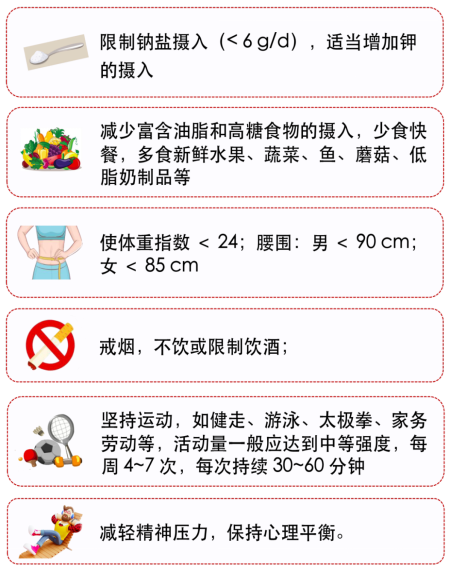

高血压的预防和管理

1. 健康饮食:采用低盐、低脂肪的饮食,增加水果和蔬菜的摄入。

2. 定期运动:每周至少150分钟的中等强度有氧运动。

3. 保持健康的体重:通过饮食和运动控制体重。

4. 戒烟限酒:避免吸烟,限制酒精摄入。

5. 定期检查:定期监测血压,及时发现和治疗高血压。

6. 药物治疗:在必要时,医生可能会开处降压药物。

高血压的诊断

高血压的诊断通常通过血压测量来确定。医生可能会建议进行多次测量,以排除“白大衣高血压”(在医疗环境中因紧张而血压升高)的可能性。

降血压的误区

误区一:只要无“不适感”,血压高些无关紧要,因而可以不用服降压药。

有些高血压患者由于血压增高已多年,人体已适应了这种“高血压状态”,很可能没有明显的临床症状(如头晕、头痛、乏力等不适感)。如果自认为没有“不适感”就不服用降压药,那就大错特错了。要知道,长期高血压必然会导致心、脑、肾等靶器官的损害,最终酿成脑出血、脑梗死、高血压性心脏病、冠心病、肾衰竭等严重并发症。所以,只要被诊断为高血压,就要改变不良生活方式,同时,要根据血压升高程度和临床情况决定是否需要监测血压以及是否需要选用降压药、选用哪几种降压药。

误区二:血压降至正常后不需要再服药。

有些高血压患者自认为血压降至正常后就不需要再服药,殊不知,停药后血压会反弹。高血压患者要坚持长期服降压药,多数患者要终生服药。有效、持续、平稳、血压达标(<140/90mmHg)是降压治疗的基本原则。

误区三:血压降至正常后再服维持量(使血压降至正常的最小剂量)降压药会使血压继续下降,因此而停药。

服用维持量降压药是避免血压反弹并使血压控制在正常范围内的有效措施。维持量降压药不会使正常范围的血压继续下降。

误区四:降压药价格越高,效果就越好。

降压药的疗效并不取决于药品价格,而是取决于降压效果及患者对该药物能否适应。目前降压药有不同种类,使用同一种降压药,有人适合,有人不适合,有人效果好,有人效果差。患者应在医生指导下选择适合自己病情的降压药,凡能使血压下降至正常,又无明显不良反应的降压药就是适合自己的降压药。

误区五:长期服用降压药容易产生耐药性,因此宜经常更换。

降压药不像抗生素那样容易产生耐药性。只要能使血压下降至正常,无明显不良反应的发生,又适合并存的其他疾病(如糖尿病、冠心病等),就应在医生指导下坚持长期使用该药物,不需要经常更换。

结语

高血压是一种可以通过生活方式改变和药物治疗有效控制的疾病。了解高血压的风险因素和预防措施对于维护心血管健康至关重要。如果您担心自己可能有高血压,或者已经被诊断出高血压,请咨询医生以获得个性化的建议和治疗方案。