7月5日,武汉协和医院“青·和”志愿服务总队和华中科技大学第一临床学院“防癌护爱,云上医讲”暑期实践队奔赴革命老区红安,围绕中央宣传部等部门关于2025年文化科技卫生“三下乡”活动的部署要求,以“村医需求调研与专业能力提升”为核心,开展了一场理论与实践深度融合的基层医疗赋能行动。此次行动不仅为乡村医生带来前沿医学知识,更通过精准调研勾勒出基层医疗发展的“需求画像”,为乡村健康事业的发展注入人才培育力量。

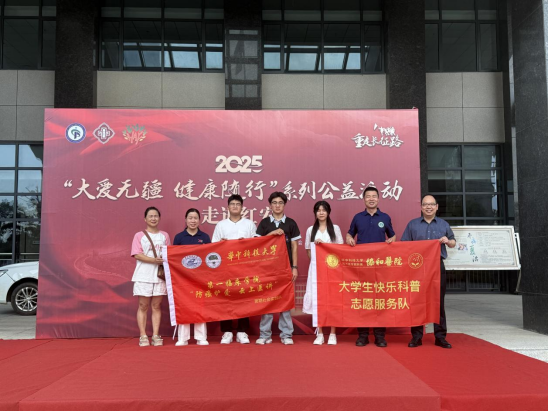

受陈孝平院士基金会邀请,武汉协和医院“青·和”志愿服务总队和华中科技大学第一临床学院实践队正式踏上“红安之行”的征程。在红安县人民医院,杨盛力副教授以“繁忙临床中的健康科普突围”为主题,结合其创立的“大学生快乐科普驿站”典型案例,通过“问题剖析—价值阐释—策略输出”的逻辑链条展开授课。他指出,临床工作高强度与健康科普的重要性形成鲜明对比,从医生职业发展、医患信任构建等多维度,系统阐述了科普工作对提升全民健康素养的关键意义,并结合自身实践经验,提出组建跨学科科普团队、建立“临床问题日志”、重视多学科交叉融合等实用建议。

在红安县中医医院,杨盛力教授聚焦基层医疗痛点,着重分析肿瘤防治现状。他提到,我国肿瘤发病率与死亡率持续攀升,基层医疗资源短缺是导致肿瘤早筛、早诊、早治难度倍增的重要因素。针对这一困境,志愿服务总队和实践队将肿瘤防治知识列为培训重点,帮助村医掌握早期识别与基础干预技巧。

为了更好地了解村医的情况和培训需求,团队以调查问卷的形式进行了调查,收集在乡村常见疾病诊断、治疗、健康宣教等方面的实际需求,后续精准帮扶提供了数据依据,最后收集到的有效问卷100余份。团队走访发现54%的村医已经在基层坚守了二十年以上,这些村医的学历以大专最为常见,中专其次,本科较少。而且他们对引进新一代医疗人才有着迫切的渴望,也希望得到更多关于急重症的诊治,心脑血管慢性疾病的预防与控制以及中医药、针灸等方面的指导。团队后期将根据问卷调查结果,利用暑假有针对性的开展村医培训“云课堂”。

在技能培训环节,志愿服务总队和实践队发挥专业优势:医院心内科谢天教授为村医群体专题讲解常见心血管慢病新进展,助力基层医疗人员更新专业知识;武汉儿童医院重症医学科戴红燕老师以“黄金4分钟”为切入点,通过理论讲解与现场演示,手把手教学心肺复苏(CPR)规范操作;医院营养科吴艳老师则以“膳食宝塔”为引,图文并茂地解读居民平衡膳食原则,引导群众科学饮食。理论与实操相结合的培训模式,让医学知识真正“落地生根”。

此外,武汉协和医院“青·和”志愿服务总队和第一临床学院实践队还特别打造了“杏林春雨,乡村医线”科普群,依托线上渠道持续分享肿瘤防治、膳食指导、营养平衡等专业医疗知识,不仅为乡村医生搭建了更大更全面的交流平台,更提供了切实可用的资源补给与专业支持。

村医作为农村医疗卫生服务体系的重要组成部分,是农村居民健康的“守门人”,承担着常见病诊治、预防保健等基本医疗和公共卫生服务之重任,也是城乡医疗卫生服务的衔接者,在基层与上级医疗机构间发挥桥梁作用,对村医开展针对性培训意义重大,既能提升专业技术水平与公共卫生服务能力,又能规范医疗服务行为、助力其适应医疗卫生改革发展,还能增强村医职业认同感以稳定农村医疗卫生队伍,最终让广大基层人民在家门口就能享受更优质服务,提升健康获得感和满意度。

此次“红安之行”不仅是一次知识传递,更是一次双向赋能。武汉协和医院“青·和”志愿服务总队和实践队带回基层医疗需求的“一手资料”,留下可复制的培训经验与实用诊疗“锦囊”,以青年医者的责任担当,推动优质医疗资源下沉,为“健康中国”战略注入青春动能。未来,志愿服务总队和实践队伍将持续深耕基层,让医学星火点亮更多乡村健康之路。(图文:熊莲乐 姚博文 于悦)