2020年02月24日,《柳叶刀》子刊Lancet Infectious Diseases 在线发表华中科技大学同济医学院附属协和医院放射科和武汉市金银潭医院放射科联合团队原创性研究论文:Radiological findings from 81 patients with COVID-19pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study。论文于1月31号投稿,2月8号返修,2月10号修回,2月11号顺利接收。武汉协和医院放射科史河水教授为该文的第一作者,韩小雨硕士和蒋南川医师为共同第一作者,郑传胜教授和樊艳青主任为共同通讯作者。该论文是四大国际顶级医学期刊发表的第一篇新冠肺炎大样本影像学表现原创性研究文章。

今年1月中旬新冠肺炎在武汉出现明显人传人、患病人数不断增加且有向外输出的趋势。武汉协和医院放射科认为应该及时总结临床经验供国内外同行和相关专业人员参考,提高对新冠肺炎影像学的认识,有利于新冠肺炎患者的及时管控与治疗。郑传胜、史河水教授联合武汉市金银潭医院放射科樊艳青主任,在1月23日通过网络首次发布《武汉19-nCoV肺炎影像学表现初探》,并进一步系统性总结资料,形成该文。此研究回顾性分析武汉协和医院和武汉金银潭医院经核酸检测确诊COVID-19肺炎的81例患者的CT影像资料。旨在描述COVID-19肺炎患者在病程不同阶段的CT特征,为临床早期诊断提供参考。81例患者根据发病与CT扫描时间间隔将患者分组:第1组(亚临床期患者;症状出现前CT检查)、第2组(症状出现1周内CT检查)、第3组(症状出现超过1周不足2周内CT检查)和第4组(症状出现超过2周不足3周内CT检查)。分析并比较四组患者的影像学特征差异。

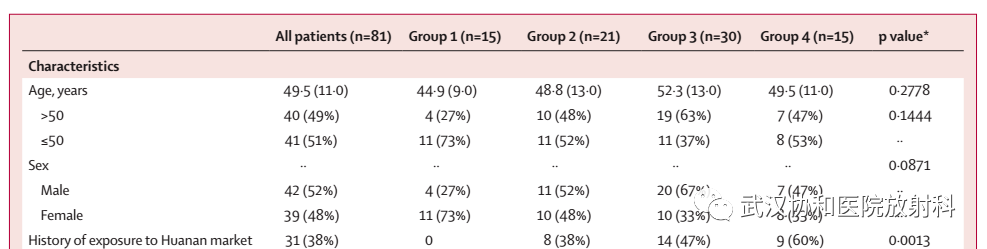

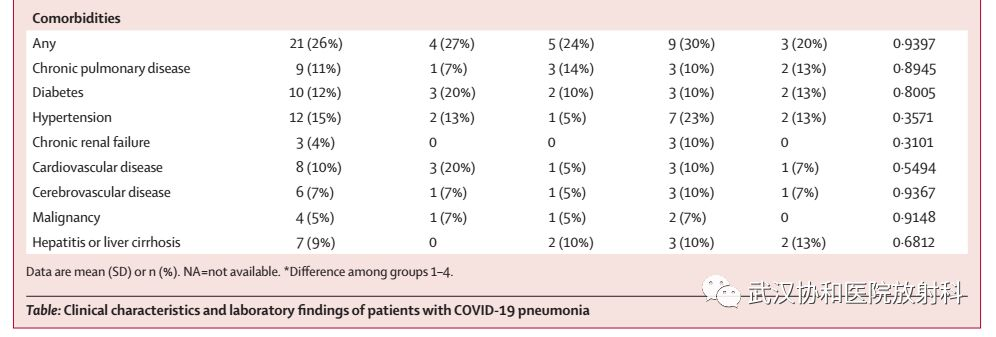

研究结果显示,81例患者中,男性42例(52%),女性39例(48%)。平均年龄49.5岁(SD 11.0)。四组患者在年龄、性别和基础疾病上无显著统计学差异。

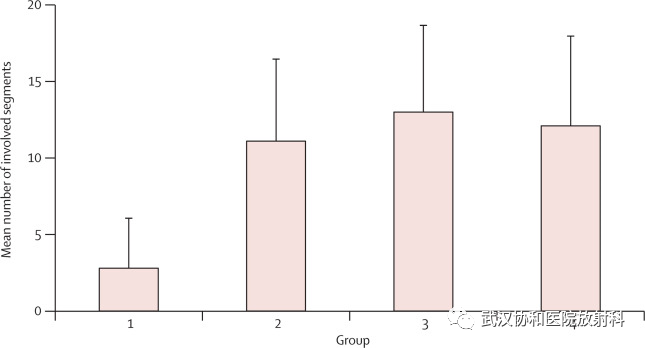

CT上81例肺部病变平均累及10.5肺段(SD 6.4),其中第1组2.8肺段(SD 3.3),第2组11.1肺段(SD 5.4),第3组13.0肺段(SD 5.7),第4组12.1肺段(SD 5.9)。

四个不同亚组COVID-19肺炎患者肺部CT平均受累节段数

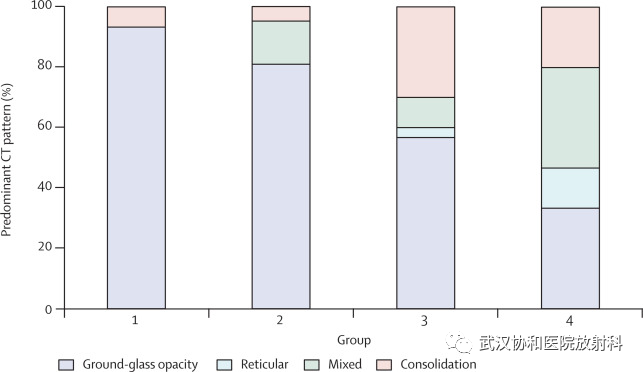

该研究发现COVID-19肺炎主要CT表现为双侧(64[79%])、肺外周分布为主(44[54%])以及边界不清(66[81%])磨玻璃影(53[65%]),多累及右肺下叶(225/849[27%])。第1组(n=15)主要表现为单侧(9[60%])、多中心(8[53%])磨玻璃影(14[93%])。第2组(n=21)病变多为双侧(19[90%])、弥漫性(11[52%])磨玻璃影(17[81%])。此后,磨玻璃影持续减少(第3组17/30[57%],第4组5/15[33%]),实变和混合型病变为其主要CT表现(第3组12/30[40%],第4组8/15[53%])。

四个不同亚组COVID-19肺炎患者肺部CT主要影像学表现

COVID-19肺炎患者的胸部CT显示肺浸润性病变,甚至出现在无症状患者中。发病1-3周内,病变迅速从单侧、局灶性病变进展为双肺弥漫性磨玻璃影,后期合并实变。结合影像学与临床及实验室检查有助于COVID-19肺炎的早期诊断。与此同时,香港大学李嘉诚医学院放射科Elaine Y P Lee等人同一天在线发表评论文章“COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?”,充分肯定史河水、郑传胜教授团队关于COVID-19肺炎患者在病程不同阶段CT特征的大样本研究成果,认为该研究为患者临床症状开始时CT征象的演变过程提供了间接证据。

自疫情爆发以来,武汉协和医院本部设有6个隔离病房和发热门诊、西院800多张床位作为定点医院收治重症患者、肿瘤中心开设800余张重症隔离床位,以及江汉方舱医院的1500多张床位和江汉经济开发区方舱医院600张床位。这些患者的CT检查与诊断工作,由武汉协和医院放射科承担。在保证高质量完成大量临床工作的同时,我科不仅制作首套新冠肺炎教学课件,业内反响良好,至今总浏览量近百万。同时共同执笔《中华放射学会专家推荐:新型冠状病毒肺炎的放射学诊断规范和共识》、《湖北卫健委放射检查防护及诊断工作方案指南》。截止目前,我科在国内外权威期刊已在线发表10多篇新冠肺炎原创性研究论文,并获批新冠肺炎应急研究项目课题4项。武汉协和医院放射科将不忘初心,砥砺前行,“顶天”创一流、“立地”做贡献,为抗击疫情继续努力拼搏。

相关链接:中国科研人员两篇文章揭示新冠肺炎患者不同发病阶段的影像学特征和病毒载量