绘画是本能。

早在11000~17000年前,

人类就会用绘画来表现自己的情感。

在西班牙阿尔塔米拉洞窟里,

旧石器时代人用矿物质、炭灰、动物血和土壤,

画出了人类最早的壁画。

绘画是永恒。

梵高的《向日葵》,

用强烈的色彩对比和简练粗犷的笔法,

表达对生命的希望和燃燃不息的激情。

画作诞生一百多年来,

《向日葵》永恒地向世人传递:

不管是对待生活和痛苦,

请努力奋斗,永远不要服输。

绘画是疗愈。

任何一幅画都包含着大量的信息:

从画幅大小、用笔轻重、空间配置、颜色构图……

每个元素都有特定的意义。

绘画者所处的色彩环境不同,

所表现出的心理和身体的感受也会不同。

因此,绘画是一种很好的心灵疗愈方式。

通过绘画,画者尽情释放宣泄出已有的情感;

又能客观审视自己,与心中的愤懑不平握手言和,

最终达成心灵与外界的和谐状态。

为此,6月28日下午15点,由协和医院肿瘤中心和专家志愿者杜洺君老师共同组织并邀请flow绘/孚乐共享艺术空间画家谢小马老师及其团队,由梧桐基金赞助,针对绘画专业零基础人群,特为病友举行“绘画疗法工作坊”。

01 零基础一样享受绘画

来到现场的嘉宾,接到邀约的第一反应是:我不会画画。可志愿者们告诉他们:请打消疑虑,现场有老师辅导,绘画零基础都可以参加。当有勇气迈出第一步,就能获得频率为200的正能量。很多受邀者听后,都表示愿意来现场试试。

活动一开始,杜老师舒缓轻柔的声音,配上曼妙悦耳的音乐,打消了每位到场者的紧张和顾虑,大家都感觉心都被这份满满的爱融化了。

在学习绘画流程演示后,大家在志愿者的帮助下,选好了心仪的图片作参考开始绘画。现场一位十六岁的患友没有选择已有的图片,而是拿出手机,选出了之前抓拍学校的场景,他用行动告诉大家:我还不想放弃,我想早日回到学校,回到课堂!

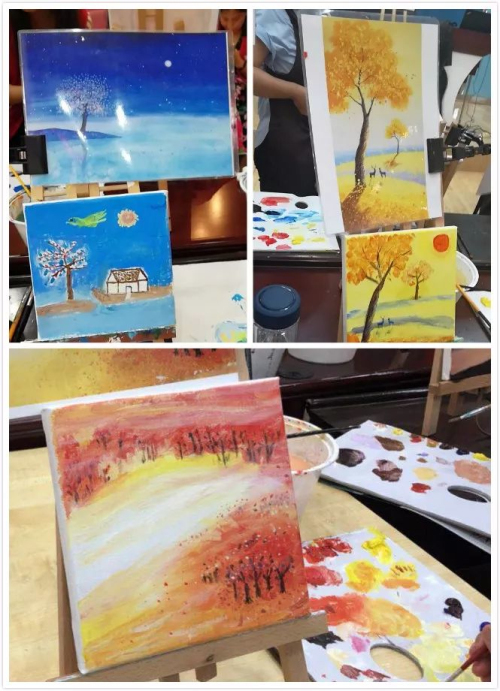

对于在场的大多数而言,这都是他们人生中第一次绘画制作。那一刻,他们暂别了自己的病痛,在眼、手、心高度统一下,带着自信和希望,用笔触勾勒着心中最美好的样子。

现场一位只有九岁的小志愿者,在妈妈带领下第一次参加志愿者活动。她像小老师一般,细心地指导着每一位患友,还不厌其烦地帮大家调色,老少其乐融融,善意和友爱温暖着在场的每一个人。

02 通过希望之笔与亲人相遇

在每位患友的画中,我们都能看到希望的光芒:

有的患者所选图片中没有太阳,他们问,我想加一个太阳,可以吗?当然可以!

还有患者说,我的画缺少生机,我想加上飞鸟,可以吗?当然可以!

此次参加活动的李女士,于去年告别因疾病离世的母亲,却一直无法走出心中的悲伤。此次中心专门邀请正处于悲伤期的她参加活动,在绘画中,她泪流满面:“第一次拿画笔难免紧张激动。在工作人员的鼓励下,在志愿者的协助下,特别是杜铭君老师和绘画老师谢老师悉心手把手的指导下,我完成了画作。更在过程中,与往生世界的妈妈有深层次的链接。我通过画笔,仿佛看到了妈妈在与我对话,我也把我所有的难舍,思念,缺憾,悲伤,缅怀,感恩和祈祷,都融入画作中……”我仿佛看到妈妈在对我微笑,心中一直的包袱终于卸下了,谢谢你们!

03 六旬爹爹首次作画赢赞赏

正在仔细绘画的项爹爹今年已61岁,因罹患肺癌住院疗。他挑选了一幅绿色的植物进行临摹:“绿色象征着蓬勃的生命力,能给我带来力量。”

在充满着专注与喜悦中,项爹爹地完成了绘画。他开开心心地将作品带回病房并立在床头,精美的笔触令每一位“观众”赞叹不已。一位医生查房时夸奖他:“你画的吗?画的真好啊!”他露出整齐的牙齿咯咯笑了:“是啊!活了61年啦,第一次画画!这2个小时让我感到非常轻松、愉快、难忘!这画我会一直珍藏的!”

绘画,是与自己与自己沟通、妥协,并最终达成共识的过程。在这之中,有的人哭了,有的人在笑,有的人看着图画默默不语。这场心灵之旅,让现场所有人获得了感动、勇气、希望和爱,并一起产生共鸣。

一位患者握着志愿者的手,深情地说:“真心感谢肿瘤中心每一位同事的默默付出,你们的爱和情谊,我们收到了。我们将带着你们的祝福,勇敢地走下去。”