十月中华秋景美,九洲举杯庆华诞。刚刚过去的国庆佳节,一半是烈日炎炎,一半是秋雨绵绵,但这并不能阻挡我们对学术追求的热情,2021年10月15日—17日在武汉市﹡泛海费尔蒙酒店隆重召开了2021年全国肿瘤学术大会。

因疫情防控需要,本次大会采取“线上线下,双线并行”的创新模式,为肿瘤医生同道间的学术交流提供了更为广阔的平台。2021全国肿瘤学术大会大咖云集,数位院士、100多位顶尖肿瘤学专家学者进行交流讨论。会议采用院士高峰论坛、国际高峰论坛、科研能力提升论坛、优秀论文竞赛、特邀演讲、专题报告、多学科病例讨论等多种形式,共同探讨交流学术观点和研究策略,为我国抗肿瘤事业的发展提供新思路。

10月15日下午2点会议开始,2号厅的胃肠肿瘤分会场高潮迭起,掌声不断,大咖们的演讲精彩纷呈,渴望新知识、新技术的肿瘤学者孜孜以求。本次胃肠肿瘤分会场邀请了北京大学国际医院肿瘤内科主任、副院长梁军教授,第三军医大学西南医院肿瘤科主任梁后杰教授,四川大学华西医院肿瘤科(腹部)主任毕锋教授和华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心主任张涛教授共同担任大会主席。胃肠肿瘤分会场的学术盛宴在协和医院肿瘤中心腹部肿瘤科副主任刘红利教授的精彩主持中拉开序幕。华中科技大学同济医学院附属协和医院党委常委、副院长季湘年教授进行开幕式致辞,并对本次会议的成功召开表示热烈的祝贺,传达了院领导层对协和医院肿瘤中心院区发展的殷切关注,同时非常感谢全国同行对武汉协和医院肿瘤中心的关心和支持,希望通过本次多学科学术交流及深入探讨,提升我国消化道恶性肿瘤诊治水平,提高患者生活质量,延长患者生存时间,践行社会责任。

华中科技大学同济医学院附属协和医院刘红利教授

华中科技大学同济医学院附属协和医院党委常委、副院长季湘年教授

接下来是由胃肠肿瘤分会场主席致辞。首先是北京大学国际医院肿瘤内科主任、副院长梁军教授在线上热烈祝贺2021年全国肿瘤学术学会在武汉召开,表示因疫情和工作原因,不能亲临会场和大家一起分享学术的快乐深感遗憾。会场上四川大学华西医院肿瘤科(腹部)主任毕锋教授与武汉协和医院肿瘤中心主任张涛教授,对各位远道而来的专家表达感谢,并预祝本次会议圆满召开,也期待各位肿瘤专家同道收获满满,不虚此行。

北京大学国际医院梁军教授

第三军医大学西南医院梁后杰教授

四川大学华西医院毕锋教授

华中科技大学同济医学院附属协和医院张涛教授

整场会议紧紧围绕消化道肿瘤领域内容举行。大会共分为三个环节,第一环节由河南省肿瘤医院业务副院长、中国抗癌协会康复与姑息治疗专业委员会候任主任委员罗素霞教授和华中科技大学同济医学院第二临床学院副院长、同济医院肿瘤中心主任袁响林教授共同主持。

河南省肿瘤医院罗素霞教授和华中科技大学同济医学院附属同济医院袁响林教授

第一位讲者是来自于上海交通大学仁济医院肿瘤科主任王理伟教授,他的讲题是《胰腺癌精准诊疗体系的建立与应用》,他分别从胰腺癌的综合诊疗现状,胰腺癌的早期诊断,胰腺癌的精准分型,胰腺癌的精准治疗,胰腺癌诊治真实世界证据五个部分展开讲解。胰腺癌全程化诊疗的真实世界研究,提供真实世界证据助力中国胰腺癌诊疗与科研。他认为目前最重要的是要加速临床新药研究,提高诊疗质量和效率,依据胰腺肿瘤大数据平台,加快科学研究。

上海交通大学仁济医院王理伟教授

第二位讲者是来自于北京大学肿瘤医院国际合作部主任、大外科常务副主任郝纯毅教授,他带来的是《肿瘤学视角看可切除胰腺癌的新辅助治疗》。他从外科视角重点提到了高效而低毒的全身治疗是改善胰腺癌患者预后的终极解决方案,包括所有可接受治疗的可切除、临界可切除、局部进展期以及已有远位转移者;新辅助及辅助治疗是改善可切除患者预后的有效途径;高效而低毒的全身治疗+-局部治疗是改善因局部原因难以达到根治性切除患者预后的最佳方式。

北京大学肿瘤医院郝纯毅教授

两位学者激情昂扬的授课后,进入到第一阶段的会议讨论。袁响林教授介绍参与到热点讨论的五位专家,他们分别是华中科技大学同济医学院附属协和医院勾善淼教授、黄冈市中心医院刘静教授、襄阳市中心医院龚伟教授、十堰市人民医院喻雄杰教授和石首市人民医院陈哲仁教授,他们对两位授课教授的议题进行了热烈的讨论。

华中科技大学同济医学院附属协和医院勾善淼教授

黄冈市中心医院刘静教授

襄阳市中心医院龚伟教授

十堰市人民医院喻雄杰教授

石首市人民医院陈哲仁教授

会议第二个环节由山东肿瘤医院牛作兴教授(线上)和中南大学湘雅医院曾珊教授共同主持。本环节邀请到了3位学者带来胃肠肿瘤领域的新进展和新思路。

中南大学湘雅医院曾珊教授

山东肿瘤医院牛作兴教授

第二环节第一位学者是来自于中国医科大学附属第一医院肿瘤内科主任医师、CSCO胃癌专家委员会常委曲秀娟教授,她带来了最新的《HER2阳性胃癌的诊治进展》,她指出,与单独曲妥珠单抗联合化疗相比,帕博利珠单抗联合曲妥珠单抗及化疗能够显著的提升HER2阳性转移性胃或胃食管结合部癌患者的ORR,且其不良反应和安全性是可控的,与标准化疗相比,T-DXd治疗HER2阳性晚期胃癌或胃食管结合部腺癌的OS获益,临床相关的ORR有所改善,并显现出可控的安全性,在经过曲妥珠单抗联合化疗治疗后进展的HER2阳性胃或胃食管交界癌患者癌患者,继续使用曲妥珠单抗联合雷莫芦单抗和紫杉醇显示了良好的疗效和可控的安全性。除了上述研究以外,仍有许多关于HER2阳性晚期胃癌的研究正在进行中,她相信在不久的将来HER2阳性晚期胃癌患者能够迎来更多的治疗选择。

中国医科大学附属第一医院曲秀娟教授

接下来,吉林省肿瘤医院院长、恶性肿瘤临床精准放疗研究中心主任刘士新教授分享了《ctDN检测在可切除结直肠癌的临床价值》,他指出,ctDNA作为I-III期结直肠癌辅助治疗的疗效及预测生物标志物已经进入临床实践,但ctDNA检测的质量控制仍需完善,例如检测的方法、动态变化时的阳性判定标准等标准化和规范化;ctDNA能否作为结直肠癌早筛的生物标志物,仍需更多前瞻性、多中心研究进行确证,提高敏感性的同时需关注特异性,避免发生假阳性。ctDNA在早期肿瘤含量低,高灵敏性的检测技术成本高,难以实现临床对高危患者进行多次动态实时监测,因此需要对结直肠癌疾病发生和发展进行更多生物学探索,发现新的结直肠癌特异性ctDNA改变,实现靶向精准检测。他认为仍需更多前瞻性的多中心研究和真实世界大样本研究提供更多高级别循证医学证据,将ctDNA检测不断纳入临床实践,实现早发现和精准治疗。

吉林省肿瘤医院刘士新教授

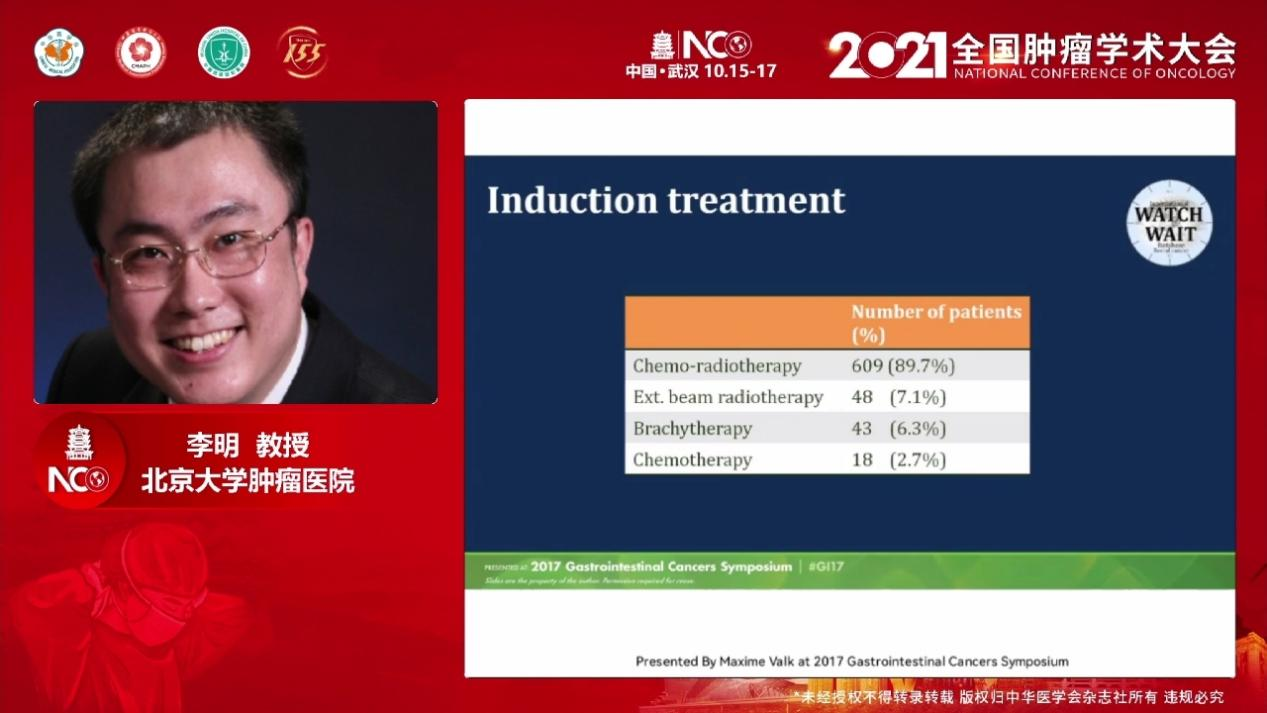

第三位学者是来自于北京大学肿瘤医院胃肠外科主任医师、中国抗癌协会大肠癌专业委员会常委李明教授,他以《直肠癌保留器官功能治疗进展》为题作了报告,他指出,结直肠癌是适合多学科讨论治疗的疾病,外科在多学科综合治疗中很重要,围手术期治疗的改变一直在路上,有效治疗的前提下最大限度保留功能。

北京大学肿瘤医院李明教授

在第二环节精彩演讲结束后,武汉大学人民医院陈永顺教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院薛军教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院张鹏教授和罗田县人民医院张正教授对胃肠肿瘤领域这三方面内容进行了充分的深度讨论。

武汉大学人民医院陈永顺教授

华中科技大学同济医学院附属协和医院薛军教授

华中科技大学同济医学院附属协和医院张鹏教授

罗田县人民医院张正教授

学术活动的第三个环节由武汉大学中南医院腹部放化疗科主任周福祥教授和武汉大学人民医院主任医师、湖北省微循环学会肿瘤专业委员会主委徐细明教授共同担任主持。本环节邀请到三位消化道肿瘤领域的知名专家学者。

武汉大学中南医院周福祥教授和武汉大学人民医院徐细明教授

第一位学者是来自于同济大学附属上海东方医院肿瘤医学部主任、亚洲肿瘤联盟主席李进教授(线上),他带来的是《复发转移大肠癌的免疫治疗》主题报告,他对目前国内外结直肠免疫治疗的进展进行了梳理,分享了复发转移大肠癌的免疫治疗的探索历程和目前的最新治疗进展,尤其是微卫星稳定(MSS)的晚期结直肠癌的最新研究成果,相信未来免疫治疗能在这一领域大展宏图。

同济大学附属上海东方医院李进教授

第二位学者是来自于复旦大学肿瘤医院放疗中心、中华医学会放射治疗专委会副主任委员章真教授(线上),她带来了《肿瘤类器官进展》的主题报告。她指出,类器官为获取更接近自然人体发育细胞用于细胞治疗成为可能。通过类器官繁殖的干细胞群取代受损或者患病的组织,类器官提供自体和同种异体细胞疗法的可行性,未来这一技术在再生医学领域也拥有巨大的潜力 。使用这项技术,采用CRISPR/Cas9能够纠正体外遗传异常并能够将健康的转基因细胞再次回输入患者体内,并在后期整合入组织内。在精准医学应用中,患者衍生的类器官也被证明为有价值的诊断工具。在进行治疗之前,采用从患者样本来源的类器官筛查患者体外药物反应,旨在为癌症和囊胞性纤维症患者的护理提供指导并预测治疗结果。随着类器官培养系统以及其实验开发技术的不断发展,类器官应用到了各大研究领域。

复旦大学肿瘤医院章真教授

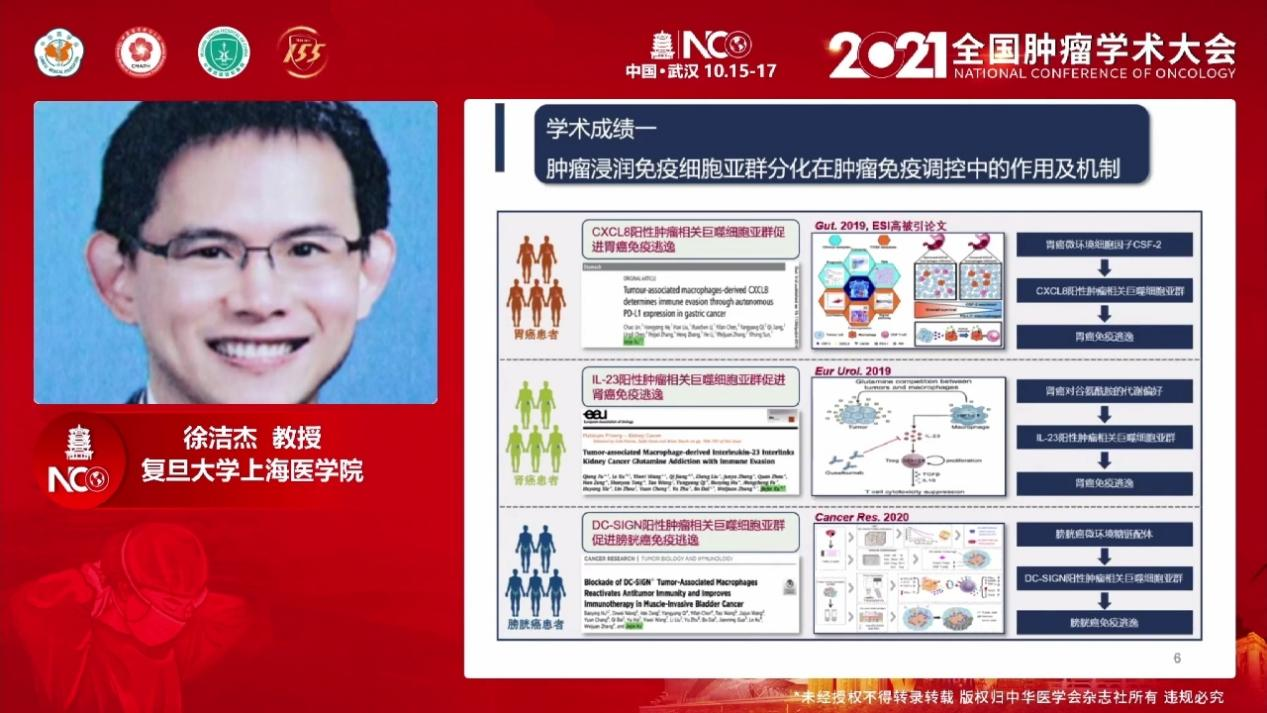

第三位学者是来自于复旦大学上海医学院徐洁杰教授,他带来的是《肿瘤微环境浸润免疫细胞谱系解析及免疫调控机制》。报告中他提到,肿瘤微环境具有高度异质性,深入理解肿瘤微环境特别是肿瘤浸润免疫细胞的特征,对探究肿瘤发生发展和免疫疗法的关键调控分子至关重要。近年来,单细胞转录组技术成为解析肿瘤微环境的有力武器,在相关研究中取得了一系列突破进展,包括揭示肿瘤浸润免疫细胞的异质性、动态变化关系以及这些免疫细胞在不同肿瘤免疫治疗中的潜在功能。系统总结了单细胞转录组技术在解析肿瘤微环境,包括浸润T细胞和髓系免疫细胞新特性的最近研究进展,以及其在揭示肿瘤免疫治疗机制上的应用和潜力,并对这一领域当前尚未解决的问题进行了展望。该工作对单细胞转录组技术进行了总结,探讨了基于全长转录组SMART-seq2和基于微液滴5'或3'端RNA测序研究肿瘤微环境的优缺点,指出了单细胞转录组技术的快速发展对罕见免疫细胞类群的发现和复杂肿瘤微环境认知的推动作用。该工作总结了近期针对黑色素瘤、肺癌和肾癌等患者进行免疫检查点抑制剂(anti-PD1)治疗机制的研究,强调了CXCR5/TCF1+CD8 T细胞对该治疗有效响应的重要性。随着单细胞组学技术如空间转录组等的发展,以及相关分析方法的开发,其将大大提高我们对肿瘤微环境和免疫治疗机制的认识,进而推进下一代治疗策略的开发。

复旦大学上海医学院徐洁杰教授

三个讲题结束后,华中科技大学同济医学院附属协和胡建莉教授、荆州市第一人民医院李爽教授、湖北省肿瘤医院罗波教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院马虹教授、当阳市人民医院杨勤教授五位专家学者,就以上环节议题展开了精彩的讨论。

华中科技大学同济医学院附属协和医院胡建莉教授

荆州市第一人民医院李爽教授

湖北省肿瘤医院罗波教授

华中科技大学同济医学院附属协和医院马虹教授

当阳市人民医院杨勤教授

2021全国肿瘤大会--胃肠肿瘤分会场三个环节包含八个讲题的学术汇报,此外还有三位学者带来的两场卫星会,华中科技大学同济医学院附属协和医院的刘红利教授给我们分享了《胃免中国-晚期胃癌一线免疫治疗深度解析,她指出,我国局部进展期与晚期患者占比高,预后差。免疫治疗成为胃癌患者的新希望:多项研究证实免疫治疗晚期胃癌患者的获益并获得指南推荐。免疫与化疗具有协同作用,联合治疗在晚期转移性胃癌中的探索屡创佳绩,打破传统治疗格局。并且具体给我们介绍了ORIENT-16实验,ORIENT-16是中国首个证实免疫一线治疗显著延长晚期胃癌总生存的III期临床研究,为中国晚期胃癌免疫联合化疗提供有力证据,为临床提供一线标准治疗新选择。晚期胃癌免疫治疗未来可期:生物标志物的发展或将助推胃癌免疫治疗的个性化。

华中科技大学同济医学院附属协和医院刘红利教授

接下来,华中科技大学同济医学院附属同济医院邱红教授分享了《巅峰食刻-晚期食管癌一线免疫治疗深度解析》,她提到,中国是食管癌高发国家,死亡率高,5年生存率低,突变符合高,免疫治疗效果更佳,化疗收益有限,免疫治疗逐渐展露头角。在这样子的情况下,免疫治疗给晚期食管癌患者的治疗带来了希望,各大PD-1药物的临床试验均有较好的结局。而PD-1单抗中的信迪利单抗也在食管癌治疗领域布局,其国际的品质、进入医保后适宜的价格,期待为晚期食管癌患者带来曙光。

华中科技大学同济医学院附属同济医院邱红教授

最后,华中科技大学同济医学院附属协和医院胡建莉教授分享了《RAS/BRAF WT mCRC精准持续治疗之优化策略》,她重点讲到,通过mCRC持续精准治疗,合理布局最佳的治疗策略,以延长生存及改善生活质量;RAS/BRAF基因是抗EGFR单抗的疗效预测因子,同时也是疾病的预后因子,国内外指南均推荐mCRC患者一经诊断,即需明确RAS/BRAF基因状态;西妥昔单抗联合化疗一线治疗RAS WT 左半mCRC较化疗+贝伐珠单抗明显提高ORR,改善总生存,可以给患者带来近40个月的生存获益;一线治疗有效患者应继续西妥昔单抗±单药化疗治疗直至PD,确保患者获益最大化;抗EGFR“再挑战”(Rechallenge)是RAS/BRAF WT mCRC持续精准治疗的新策略,通过三线西妥昔单抗再挑战可进一步为患者带来生存获益。

华中科技大学同济医学院附属协和医院胡建莉教授

除了在到现场参会的专家学者外,会议的精彩内容还吸引了线上1.8万余人次的观看。在大会的最后,非常荣幸地邀请到了本次大会的会议主席之一,华中科技大学同济医学院附属协和医院的张涛教授为本场会议做会议总结,张涛教授对会议主持、讲者、讨论嘉宾以及参与此次会议的各位专家学者表示衷心的感谢,对本次高质量的学术会议给予充分肯定。他再次感谢参与本次会议的线下和线上专家同仁,有了大家的支持才有了这场饕餮学术盛宴的顺利举行,同时也预祝“2021全国肿瘤学术大会”在武汉圆满成功。

华中科技大学同济医学院附属协和医院张涛教授

与会嘉宾合影